日常でトイレやキッチンの蛇口から水が止まらないと焦りがちです。

そんなとき役立つのが止水栓の操作です。

実は壁や床など設置場所はいくつかあり、バルブ形状やレバータイプなど種類もさまざま。

この記事では止水栓の位置や操作法、トラブル時の応急処置をわかりやすく解説します。

さらに業者への相談や料金のポイントも紹介します。

対策を知っておけば元栓が回らないときも落ち着いて対応できます。

普段から給水メーターやシンク下の確認をしておけば、いざという場合にも安心です。

自宅の配管形状やタンクの有無を把握すれば、自分で対処できるケースが増えます。

そもそも止水栓とは?役割と必要性を徹底解説

水道設備で大切な役割を果たす止水栓はトイレやキッチン、洗面などさまざまな場所に設置され、水漏れ時の被害拡大を防ぐために必要です。

水が急に止まらなくなった場合にもすぐに閉めて修理の準備ができる点が強みです。

止水栓があるおかげで壁や床に大きなダメージが及ぶ前に応急処置ができます。

住宅によって設置形状は異なりますが全国の幅広いエリアに出張業者が存在するため、困ったときは水道会社に相談すると安心です。

水まわり別の止め方・閉め方を把握しておけば、突然のトラブルにも落ち着いて対応しやすくなります。

止水栓は給水を遮断する重要なパーツなので定期的な確認や掃除も忘れず行ってください。

もし操作がわからないときは本項の「止水栓の止め方・閉め方 位置と場所」などを参考に、元栓とは別の位置にある止水栓の仕組みを理解するとトラブルを効率良く解決しやすくなります。

水の問題が起きた場合に備え、使い方や必要性を認識しておくと良いです。

「元栓」と「止水栓」の違いを知らないと困る?明確な差を説明!

水まわりのトラブルを調べていると、しばしば元栓と止水栓が登場します。

どちらも水を止める栓ですが元栓は建物全体の給水を遮断するもので、止水栓はトイレやキッチンなど個別の箇所を止めるものです。

元栓は玄関やメーター付近に設置されている場合が多く、止水栓は蛇口の近くやシンク下、トイレのタンクまわりなどにあります。

小さな修理なら止水栓だけを閉めれば、水道全体を使えなくすることなく作業ができるため便利です。

一方、元栓を閉めると建物内の全水道が止まるので、マンション等の場合は管理組合や隣室への配慮が必要です。

水道管の構造や設備の違いを理解しておくと、水漏れに気づいたときに迅速に対処しやすいです。

水漏れが大きく広がりそうなときは元栓をすぐ閉め、部分的な修理なら止水栓を活用します。

水道修理比較館のお役立ちブログでも紹介されているように、元栓と止水栓の場所を把握することが重要です。

【水まわり別】トイレ・浴室・キッチンなど止水栓の設置場所一覧

トイレや浴室、キッチンなど水まわりにはそれぞれ止水栓が設置される場所が異なります。

基本的に給水管が接続されている部品の近くに取り付けられるため、タンクやシンク下などを探すと見つかりやすいです。

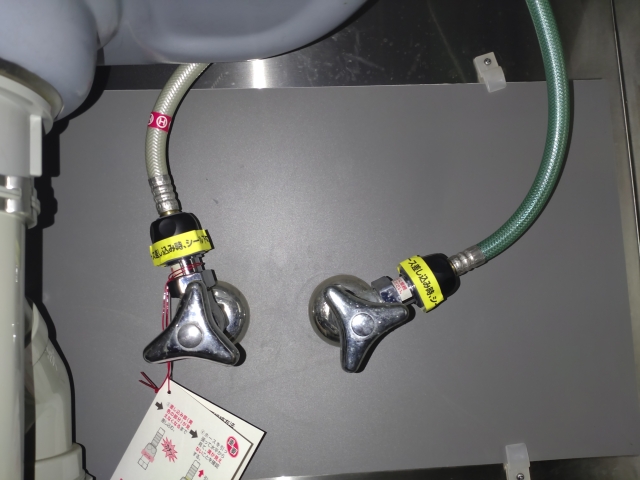

トイレならタンク横から出ている配管付近、キッチン(台所)ならシンク下や壁面、洗面台なら中の収納スペース奥などが一般的な位置となります。

お風呂場(浴室)の場合は壁の一部や洗面器の下に隠れていることもあり、住宅環境によって場所が少し変わります。

止水栓をまわした回数をメモすると水の勢いを元通りにしやすく、配管の損傷を防ぎやすいです。

緊急時に焦らないよう、いざというときのためにそれぞれの場所を把握しておきましょう。

水回りの問題は突然起こることが多いので、どこを閉めれば修理が楽になるかを知っていると対処がスピーディーになります。

住宅や形状で止め方が変わる場合もありますが一般的な一覧を頭に入れておくと安心です。

トイレの止水栓はどこ?タンク横や床からの配管を確認するポイント

トイレの止水栓はタンク横や床からつながる給水管接続口付近に設置されていることが多いです。

タンク密結便器ならフィルター付きとフィルター無しタイプがあり、ウォシュレットが付いている場合は間違えてウォシュレット用止水栓を閉めないよう注意が必要です。

タンク横の部分に小さな栓が見つかれば、それが水を止める役割を果たしています。

タンク内での水漏れや小さな部品交換をするときは個別に止められるので便利です。

タンク仕様によって形状が少し異なるため、説明書を確認するか壁の近くをゆっくり探すと早く見つかります。

床から伸びているパイプがない場合でも、壁付近にレバーやハンドルが隠されているケースがあります。

誤って別の栓を閉めてしまうと想定外の場所が止まることもあるので、場所やタイプをしっかり見極める必要があります。

洗面台・キッチン・シンク下で止水栓の位置を見つける方法と注意点

洗面台やキッチン、シンク下にある止水栓は、収納扉を開けた奥や配管近くに取り付けられていることが多いです。

扉内の給水管に小さなハンドルやバルブが付いていれば、それが止水栓の可能性があります。

住宅や形状によっては壁の中に隠れている場合もあるため、もし見当たらないときは少し奥まったところを探索すると発見できることがあります。

見つけたらまわした回数をメモして元の水圧に戻すときの目安にしてください。

こうした注意点を怠ると開けるときに水の勢いが強くなりすぎたり、配管を痛める原因になります。

止水栓を扱うとシンク全体が水浸しになる場合もあるため、タオルやゴム手袋などの道具を用意して作業するのがおすすめです。

万一閉まらないときは無理に力を入れないようにして、焦らず原因を確認するとトラブル防止につながります。

浴室やシャワー回りの止水栓の場所と見つからない場合の対処法

浴室やシャワー回りにある止水栓は壁面や床付近、洗面台下などに設置されることが多く、風呂場の水漏れに瞬時に対応する重要なポイントです。

シャワーヘッド付近で漏れが起きたり水量を調整したい場合にも、個別の止水栓を閉めれば周囲に水が広がりにくくなります。

もし見つからなければカバーやパネルが外せる箇所を探したり、洗面台側に隠れているかを確認するのがおすすめです。

住宅によっては元栓近くで一括管理されることもあるため、場所がわからないときは業者や管理会社への相談も役立ちます。

止水栓の有無や種類を把握しておくと、シャワー交換や修理が必要になったときの対処が早く済みます。

元栓との違いや種類を知っておくと水道関連の知識が深まり、予期せぬトラブルを防ぐうえで大きく役立ちます。

洗濯機のまわりで止水栓が見当たらない?意外な設置箇所を解説

洗濯機まわりの水漏れに焦っているとき、いざ止水栓を探しても見つからないケースがあります。

実は洗濯機の給水ホース付近や壁面、または床に近い部分に設置されていることも珍しくありません。

風呂場に近い洗面周りにまとめて配置されている住宅もあるため少し広い範囲を見渡すことが重要です。

自力で対処可能なことも多いですが操作の方法を誤ると被害が広がる可能性があります。

緊急時にも焦らず止水栓を見つけ、水を止めたうえでトラブルの原因を調整しましょう。

操作手順や設置場所を理解しておけば、水漏れトラブルへの対応も落ち着いて行いやすくなります。

関連情報としてリフォーム費用相場やキッチン・台所リフォームの事例も紹介されていますが、まずは洗濯機付近の栓をしっかり確認するのが先決です。

【タイプ別】止水栓のバルブ形状とレバー・ハンドル操作方法

止水栓には外ネジタイプ・内ネジタイプ・ハンドルタイプの3種類があります。

どのタイプも時計回りに回すと水が止まる仕組みですが見た目の形状が異なるため、初めて扱うときは戸惑うかもしれません。

外ネジタイプや内ネジタイプはマイナスドライバーやドライバーで操作しやすい反面、ネジ山をつぶさないよう注意が必要です。

ハンドルタイプは蛇口と同じように手で操作できるため便利ですが、掃除中にうっかり触ってしまうことがあります。

操作時に水漏れがある場合はタオルやバケツを用意しておくと安心です。

給水部分をあまり強い力でまわすと配管に負荷がかかる場合があるので、軽い力でゆっくり開閉してみてください。

動きが硬いときは無理をせず、水道メーター付近の元栓も併せて調整するとスムーズに扱いやすくなります。

マイナスドライバーで回すタイプ?ハンドル式?バルブ形状一覧と特徴

バルブ形状にはマイナスドライバーで回すタイプやハンドル式などがあります。

マイナスドライバー式はコンパクトで場所を取らない利点があり、内ネジや外ネジで工具を差し込みやすい反面、力の入れ方を誤るとネジを傷つけやすいです。

ハンドル式は工具不要で回しやすく、キッチンやトイレなどで採用されることが増えています。

ただし掃除中などに誤って閉めてしまい、水が突然止まって焦るトラブルが発生しがちです。

もし水が出なくなったら、止水栓のレバーやハンドルが勝手に回っていないか確認すると解決につながります。

バルブ形状を把握しておくといざというときの対応が素早くなり、配管へのダメージを抑えながら修理や交換も進めやすくなります。

トイレの止水栓で特にお困りの方は、種類別の閉め方や調整方法の解説記事もチェックすると理解が深まります。

自宅の止水栓タイプ確認方法と形状別の止め方・開け方のコツ

自宅に設置されている止水栓のタイプを確認するには、まずネジの有無やハンドルの形状をチェックします。

外ネジタイプや内ネジタイプならマイナスドライバーを使い、時計回りに回すと水が止まり、反対に回せば水が出ます。

ハンドルタイプなら蛇口のように手で開閉する仕組みです。

止水栓を閉めるときに水がちょろちょろ漏れる場合は、タオルやバケツを準備しておくと床を濡らさずに済みます。

ゴム手袋を装着すると滑りにくいので手の力がうまく伝わります。

いずれのタイプでも無理やり回すと部品の破損や水道トラブルにつながりやすいです。

ゆっくりと回して抵抗を感じたら一度止めるなど、慎重に操作すると失敗しにくく安全に給水を遮断できます。

【応急処置マニュアル】止水栓が回らない・水が漏れるトラブル対処法

止水栓を回そうとしても動かない場合、サビや長期使用による固着が原因かもしれません。

焦って力を加えすぎると配管を傷めたり、水が漏れ出して被害を拡大させる恐れがあります。

まずは周辺の汚れを拭き取り、潤滑剤を少量塗布してしばらく待ってからそっと回してみると動くことがあります。

水が漏れるトラブルについてはパッキンやネジが劣化している可能性を疑いましょう。

すぐに止水栓が回らないときは元栓を閉めて一時的に水を止めるのも有効です。

力が及ばない場合はマイナスドライバーなどの工具を使って強引に回したくなるかもしれませんが、折れたり部品を損傷するケースもあるため要注意です。

作業が難しい場合は専門業者に連絡して、適切な方法で交換や修理を依頼するのも安全策です。

止水栓を無理に操作すると危険!トラブル時に安心な対応と注意点

止水栓を操作する状況としては、水漏れの発見時や排水管の掃除で誤作動を防ぎたいときなどが挙げられます。

安易に力任せで回してしまうと配管やハンドル部分を破損しかねません。

もし回りにくいなら先に元栓を閉めてから落ち着いて原因を探るのも方法です。

特にトイレ周りやお風呂場のシャワー付近は水を多用するため部品の劣化が進みやすいです。

無理をして止水栓を回すと内部のネジが折れたりして大掛かりな修理が必要になる場合もあります。

水道トラブルはさらに広範囲に被害が出ることがあるので、対処が難しければ専門業者のサービスを利用するのが安心です。

必要に応じた対処法を把握し、慎重にレバーやネジを扱うことがポイントになります。

水漏れやつまりの場合はどうすれば?業者への相談・依頼方法

水漏れやつまりが起きたとき、戸建てにお住いの場合はご自身で水道修理業者に連絡する必要があります。

複数の業者に見積りを依頼し料金や作業内容を比べると納得のいく選択がしやすいです。

マンションなどの集合住宅なら管理会社に相談して指示を仰ぎ、必要があれば業者を手配してもらうこともできます。

お客様から事前に詳細な症状を聞いてもらえれば配管のどこが問題なのか、部品交換が必要なのかなどをスムーズに把握できます。

トイレのつまりやシャワー周りの水漏れなど、小規模なトラブルなら止水栓を使って一時的に給水を止められますが原因によっては根本的な修理が不可欠です。

自己流の応急処置で悪化させるより、専門知識を持つ業者に相談したほうが結果的に早く安全に解決できます。

【料金の不安を解消!】止水栓修理・交換時に相見積りを取るメリット

止水栓の修理や交換が必要になると料金の相場が気になることが多いです。

相見積りを取ると複数の業者の料金や対応が比較でき、余計な追加料金を回避しやすくなります。

ユニットバスなどの水栓交換はDIYでも行える場合があり、マイナスドライバーや工具をそろえれば挑戦可能ですが失敗時のリスクや漏水を考えると慎重になるべきです。

給湯やシャワーなど複数の機能が絡む設備をいじるときは専門知識が必要になることも多く、DIYに不安がある場合は業者への依頼が無難です。

もし自分で作業をするなら部品の形状や対応する蛇口の種類など、あらかじめ公式サイトや取扱説明書で確認してください。

相見積りを活用すれば費用面だけでなく対応や作業内容の説明のわかりやすさなども比較でき、納得のいく業者を選びやすいです。

【まとめ】止水栓の場所や形状、トラブル対応のポイント総復習

止水栓の位置やタイプを把握しておけばトイレやキッチン、浴室などで水漏れが起きた際にすばやく対応できます。

バルブ形状の違いを理解すると操作時のミスが減り、レバーやハンドルを無理なく扱えるようになります。

回らないときに力まかせで操作してしまうと部品や周辺配管を痛める恐れがあるため慎重な作業が大切です。

トラブルに見舞われた場合は業者の利用も検討し、広範囲の被害を防ぐと安心につながります。

全国の幅広いエリアに出張業者が存在するので、いざというときは対応可能な会社を探してみてください。

さらに具体的な止水栓の止め方や閉め方の手順を知りたいときは本サイトを参考にしたり、信頼できる水道修理業者に相談してみましょう。

次は早めの備えを実践しいつでも快適な水まわりを保ってください。